突然の脳梗塞。発症した瞬間の恐怖と、その後の日常の激変を、私は今でも鮮明に覚えています。

「もう普通の毎日には戻れないかもしれない」

――そんな不安のなか、私自身の意識が大きく変わったのは入院先の管理栄養士さんがくれた「食事があなたの“未来の体”を作る」というアドバイスでした。

この言葉をきっかけに、自分に合った食生活の再設計を始めます。ここからリハビリや家族との関わりを通じて、「制限」ではなく「楽しさと前向きさ」を感じながら取り組んだ私の食事改革と、その過程で得たリアルな気付き、実体験をくわしくお伝えします。

脳梗塞と食事の深い関係

退院して最初に痛感したのは、「毎日の食事が自分の健康状態をダイレクトに左右する」という事実です。

実際に、高血圧や糖尿病を持つ人は脳梗塞の再発リスクが大きく跳ね上がるとされていますが、それらのリスクは日々の食事管理によって大きくコントロールできることを初めて知りました。

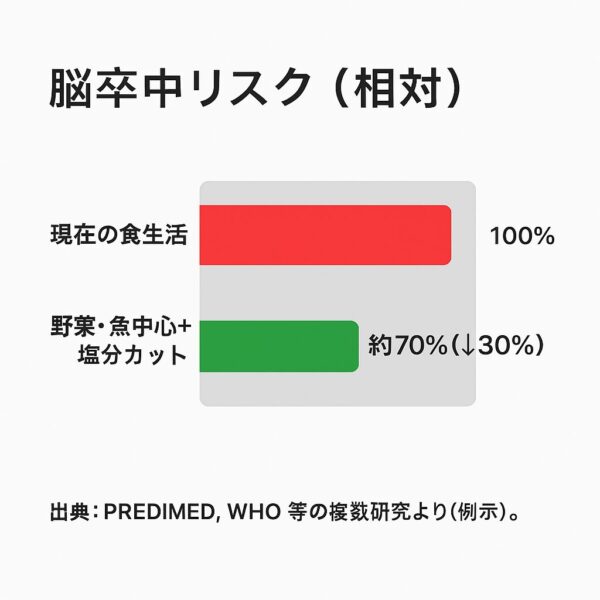

最近発表された国内外の研究では、「塩分摂取量のカット」「野菜・魚中心の食事」などを意識して続けるだけで脳卒中や再発リスクが約30%下がるというデータもあり、私自身も体感として納得しています。

こうした背景を知ったうえで、“毎日続ける・小さな変化を積み重ねる”大切さが、自分の意識を変えてくれました。食事は単なる栄養補給ではなく、「体を整えるもう一つのリハビリ」なのです。

食事が心に与えるプラスの変化

実は「減塩」「制限食」と聞くだけで、最初はかなり憂うつな気持ちになっていました。

しかし、家族と相談しながら和風だし・ハーブ・レモン・酢など天然のうま味・酸味を工夫しはじめてから、「意外と自由に楽しめる」と感じる日が増えていきます。

うまくいかなかった献立も、「次はこうしてみよう」と記録に残し、家族と味の変化を楽しむこと自体が新たな喜びとなりました。

こうした“一緒に作る・一緒に食べる”過程が、リハビリ中の孤独感も軽減してくれたのです。今ではむしろ「食事で新しい自分に出会えた」と思えるまでに心も回復しました。

退院後に意識した4つの食事ポイント

私が実際に効果を感じた主なポイントは大きく4つあります。

減塩習慣

塩分摂取量を1日6g以下に抑える(メニューの記録やアプリで見える化)

我が家では、1週間の塩分摂取量をノートに記録。

「味噌汁は具だくさん+減塩味噌」「漬物は週1回だけ」と決めて、家族みんなで協力しました。

出汁や香味野菜、柑橘類で“満足できる味”を工夫するのがコツです。

脂質の見直し

油は「魚・オリーブオイル・ナッツ」で質を重視、「揚げ物」は月2回までと決める

肉より魚を中心にし、特にサバ・イワシなどの青魚を常備。

EPAやDHAのサプリは、医師に相談したうえで私自身の体調に合う範囲で取り入れました。ただし、サプリの使用には個人差がありますので、必要性や安全性は必ず医療機関に確認することをおすすめします。調理法は“揚げる”より“焼く・蒸す”を意識しています。

食物繊維を増やす

便通と腸内環境改善のため、毎食に「豆・きのこ・海藻・玄米」のどれかを必ず入れる

玄米ごはんや野菜スープ、ひじきの煮物などを定番に。

腸内環境が整うと、体全体が軽くなったように感じます。

カロリー管理

1日の摂取カロリー目安(私は1800kcal)の範囲で、間食はナッツや無糖ヨーグルトを“OK食品”として明確にしました。また、調理時は電子レンジやスチーム調理器を活用し、時短しつつ満足感を上げる工夫を重ねました。

食事リズムと家族の支え

食事リズムを整えるためには

-

朝食は必ず摂る

-

夜は寝る2~3時間前までに食事を終える

-

食後は軽いストレッチや散歩で血流UP

間食にはナッツや果物、ヨーグルトなどを選び、血糖値の急上昇を防止。

また、水分補給も大切で、1日1.5Lを目安に麦茶や白湯をこまめに摂るようにしています。夏は経口補水液を上手に活用。

良質なたんぱく質と野菜で体を支える

退院後は筋力が低下しやすいため、鶏むね肉・豆腐・卵・白身魚を中心に高たんぱく食を意識。

「豆腐ハンバーグ」や「蒸し鶏サラダ」は我が家の定番です。

また、ブロッコリーやトマト、にんじんなどの緑黄色野菜で抗酸化を強化。

果物も適量を楽しみながら、自然の甘みで心を癒やしています。

続けるための工夫と家族の支え

一人で頑張ると長続きしません。

我が家では家族全員が同じ減塩メニューを楽しむようにしたことで、無理なく続けられるようになりました。

冷凍野菜や下味冷凍を活用し、体調の悪い日は無理せず“時短+栄養”を両立。

外食のときは「汁物は残す」「焼き魚定食を選ぶ」など、自分ルールを決めています。

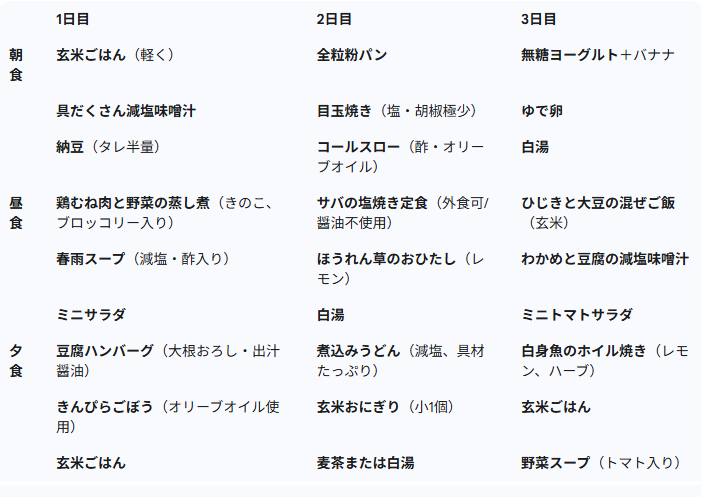

3日間のメニュー表

脳梗塞を防ぐための食習慣

毎日の食習慣の工夫は、脳梗塞を経験していない方にとっても予防につながる大切なポイントです。ほんの小さな習慣の積み重ねが、将来の健康を守る大きな力になります。

-

朝食を抜かない

-

よく噛んでゆっくり食べる

-

夜食や加工食品を控える

-

ストレス・睡眠不足をためない

食事・運動・休養のバランスが、血管と脳を守ります。

“無理せず続ける工夫”こそが、最良の予防法です。

食事を変えて得られた変化

半年前まで「制限の連続」と感じていた毎日が、今では「家族と食卓を囲む喜び」に変わりました。

血圧は安定し、体重も適正に。

集中力も戻り、再び外出を楽しめるように。

いま思えば、食事療法は“我慢”ではなく“自分を守る手段”です。

食事療法が生活全体を好循環に変える理由

食事療法を始めてから半年――血圧や体重だけでなく、睡眠の質や集中力、外出時のコンディションも明らかに変わりました。

体が整うことで「もっと外へ出かけたい」「趣味や人との交流を増やしたい」と思うようになり、生活全体がポジティブな循環に。

個人差はありますが、1ヶ月、3ヶ月、半年…と習慣化していけば気持ちにも明らかな変化が表れます。「食事は我慢」から「未来の幸せ投資」だと思えるようになった――それが最大の収穫です。

心の整え方とまとめ

食事改善を続けるために私が大切にした「心の整え方」

脳梗塞後の生活では、体だけでなく心の揺れにも何度も向き合う必要がありました。とくに食事療法を始めた頃は、思うように続けられず落ち込む日もありましたが、「完璧を目指さない」と決めたことで気持ちが軽くなりました。

うまくできた日は素直に喜び、できなかった日は原因を振り返り、翌日への小さな改善に変える――その繰り返しがストレスを減らしてくれました。

また、食卓を整えることを“義務”ではなく“未来の自分への応援”と考えることで、自然と前向きに取り組めるようになりました。心の状態を整えながら続けたことが、結果として長い習慣づくりにつながったと実感しています。

まとめ

脳梗塞後のリハビリと食事管理は、決して「苦しみ」だけでは終わりません。

繰り返しになりますが、「自分と家族を守れる力」が毎日の積み重ねで確かに芽生えてくると私は実感しています。

もし今、同じように悩んでいる方がいたら、まずは無理のない小さな一歩(例えば「1日だけ減塩」「昨日より1品増やす野菜」など)から始めてみてください。

半年、一年続けた先には、今は想像できない新しい“心と体”の自分にきっと出会えます。

※毎週末に振り返ることで、無理なく続けられる食習慣を育てるためのチェック表です。

| 項目 | 今週の達成度 | コメント・気づき |

|---|---|---|

| 減塩(1日6g以下)を意識できた | □できた □少しだけ □できなかった | 例:昆布だしで満足感UP |

| 揚げ物を月2回以内に抑えた | □できた □少しだけ □できなかった | 例:焼き魚に挑戦した |

| 食物繊維を毎食に取り入れた | □できた □少しだけ □できなかった | 例:昼食にひじきを追加できた |

| 水分補給をこまめにできた | □できた □少しだけ □できなかった | 例:白湯を飲む習慣がついた |

| 夜食(寝る2~3時間前)を避けた | □できた □少しだけ □できなかった | 例:早めに夕食を終える努力をした |

コメント